Il fut un temps où l’auto-hébergement était réservé à une poignée de passionnés, armés de patience et de vieilles machines tournant nuit et jour dans un coin de salon. Aujourd’hui, cette pratique connaît une véritable résurgence, portée par l’essor des VPS low-cost, des micro-serveurs à faible consommation et une prise de conscience croissante autour de la souveraineté numérique.

Une réponse aux dérives du cloud centralisé

Dans un monde dominé par les géants du cloud (Amazon, Google, Microsoft), beaucoup d’internautes commencent à questionner le modèle. Vie privée sacrifiée, dépendance aux services externes, coûts exponentiels, fermeture des écosystèmes : autant de raisons qui poussent de plus en plus de personnes à reprendre le contrôle de leurs données.

L’auto-hébergement offre une alternative claire : garder ses services à portée de main, chez soi ou sur une machine distante maîtrisée de bout en bout. Et avec les outils actuels, ce qui demandait jadis des heures de configuration devient désormais accessible au plus grand nombre.

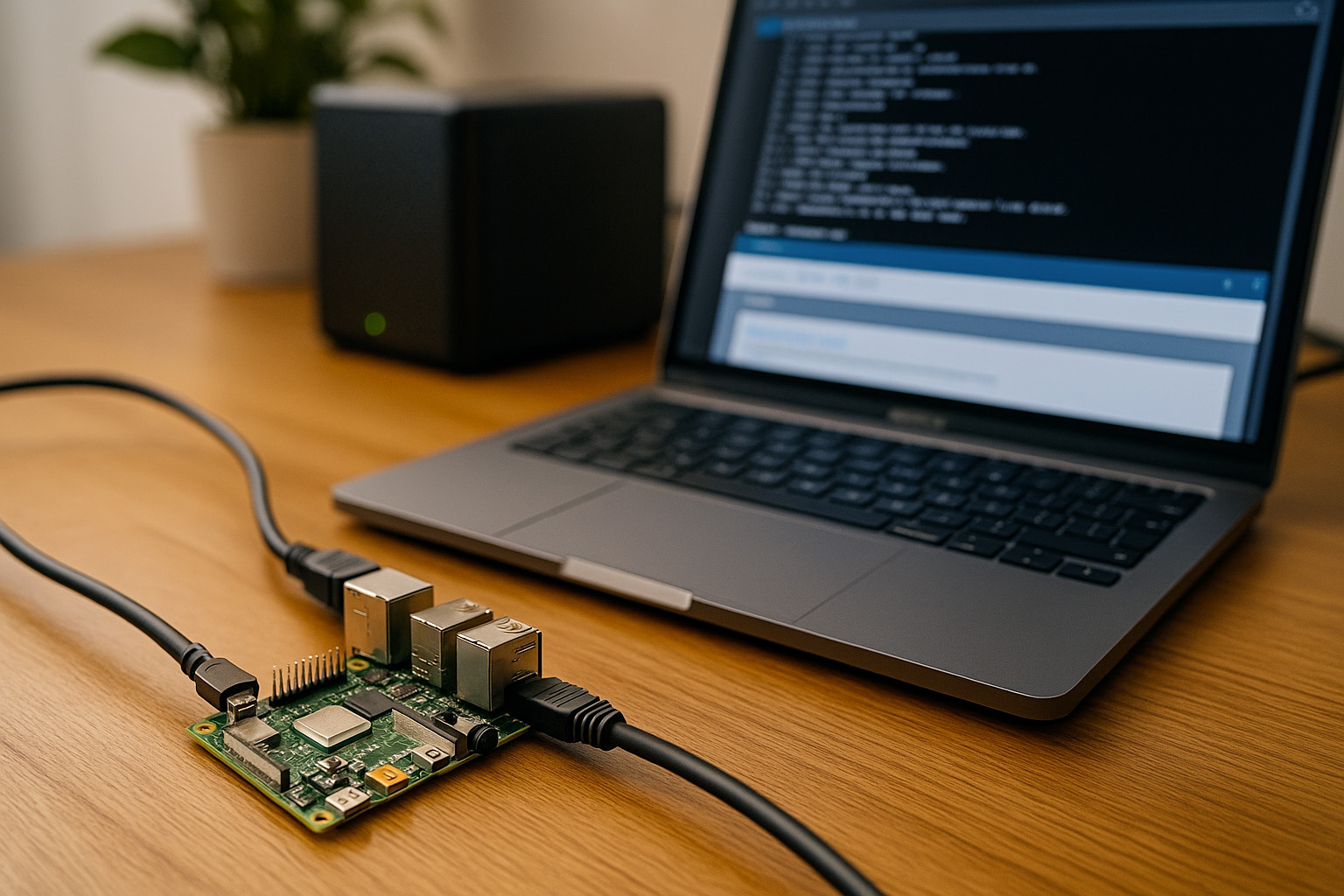

Les micro-serveurs : discrets, efficaces, silencieux

Des solutions comme le Raspberry Pi 5, les Intel NUC, ou les mini-PC fanless à base d’ARM ou de processeurs basse consommation transforment radicalement le paysage. Pour moins de 200 €, il est aujourd’hui possible de se monter un serveur personnel capable de faire tourner :

- un site web (WordPress, Hugo…),

- une instance Nextcloud pour synchroniser ses fichiers,

- un serveur Plex ou Jellyfin pour streamer ses vidéos,

- un serveur email, DNS, ou VPN privé.

Silencieux, économes en énergie (souvent moins de 10 W), ces petits serveurs se glissent dans n’importe quel environnement domestique sans perturber le confort ni la facture d’électricité.

Les VPS à 2 € par mois : quand l’hébergement cloud devient localisable et abordable

L’autre pilier de cette renaissance, ce sont les VPS low-cost, proposés par des acteurs comme Contabo, Hetzner, NetCup, Scaleway… ou des fournisseurs français comme D4.FR, qui offrent des serveurs virtuels performants dès 2 ou 3 € par mois.

On peut ainsi héberger son blog, ses services web ou même un petit cluster Kubernetes, sans se ruiner, tout en choisissant l’emplacement géographique de ses données (France, Allemagne, etc.), élément crucial pour ceux qui veulent rester dans un cadre RGPD.

Et surtout : on garde la main. Pas de limitation obscure, pas de surprise dans la facture, pas de dépendance à un fournisseur opaque.

Docker, Ansible, Traefik : la boîte à outils de l’hébergeur moderne

La barrière technique a également baissé grâce à la démocratisation d’outils comme Docker, qui permet de lancer un service en quelques lignes de commande, ou Ansible, qui facilite le déploiement automatisé. Un reverse proxy comme Traefik ou Nginx Proxy Manager permet de sécuriser tous ses services via HTTPS en un clin d’œil.

Même pour les néophytes, des projets comme YunoHost, CasaOS ou Umbrel simplifient radicalement la tâche, avec des interfaces web intuitives pour gérer son propre « cloud à la maison ».

Un acte militant, personnel et durable

Au-delà des aspects techniques et financiers, l’auto-hébergement est aussi un acte politique et écologique. En refusant le modèle centralisé, on participe à la décentralisation d’Internet. En hébergeant chez soi ou chez un petit hébergeur, on limite l’impact environnemental de la sur-concentration des data centers géants.

Et surtout, on apprend. Chaque service que l’on déploie, chaque panne que l’on résout, nous rend plus autonomes et plus conscients des rouages du web.

Conclusion : un retour aux sources… mais en mieux

La renaissance de l’auto-hébergement n’est pas un retour en arrière. C’est une évolution naturelle vers un numérique plus personnel, plus local, plus libre. Avec les outils d’aujourd’hui et l’accès facilité à du matériel performant, chacun peut redevenir acteur de son Internet.

Que vous soyez curieux, militant ou tout simplement fatigué des services centralisés, c’est peut-être le bon moment pour franchir le pas.